災害時に役立つ軽量で丈夫な段ボールベッドの備え方と活用事例

近年、日本各地で大規模な自然災害が頻発しています。地震や豪雨による被害は、私たちの生活基盤を一瞬にして奪い去ることがあります。そんな災害時の避難所生活において、「段ボールベッド」の存在が注目されています。避難所での床での生活は、特に高齢者や体調の優れない方々にとって大きな負担となります。段ボールベッドは軽量ながら十分な強度を持ち、床からの距離を確保することで、エコノミークラス症候群の予防や衛生環境の改善に役立ちます。

本記事では、災害時における段ボールベッドの重要性、選び方、実際の活用事例、そして家庭での備え方について詳しく解説します。いざという時のために、今から準備しておきたい防災アイテムとしての段ボールベッドについて理解を深めていただければ幸いです。

段ボールベッドの基本知識と災害時の必要性

段ボールベッドとは何か

段ボールベッドは、その名の通り段ボール素材で作られたベッドのことを指します。一般的な段ボールベッドは、強化段ボールを使用した土台部分とマットレス部分で構成されており、工具不要で簡単に組み立てられるように設計されています。通常の段ボール箱とは異なり、人の体重を支えられるよう特殊な構造や補強が施されており、大人が寝ても潰れない強度を持っています。

特筆すべき特徴として、軽量でありながら耐荷重性に優れている点、コンパクトに収納できる点、そして使用後はリサイクル可能な環境に優しい素材である点が挙げられます。災害時の緊急避難所だけでなく、仮設住宅や医療施設などでも活用されています。

災害避難所での寝床問題

災害発生後の避難所では、多くの場合、床に薄いマットや毛布を敷いて就寝することになります。このような環境では、以下のような深刻な問題が発生します:

- 硬い床での就寝による腰痛や体の痛み

- 長時間同じ姿勢での就寝によるエコノミークラス症候群のリスク増大

- 床からの冷気による体温低下と健康リスク

- 特に高齢者や障がいのある方、妊婦の方々にとっての著しい負担

- 床との接触による衛生面での問題

東日本大震災や熊本地震の避難所では、エコノミークラス症候群による健康被害が多数報告されました。特に高齢者にとって、床での生活の継続は身体機能の低下を加速させる要因となりかねません。

段ボールベッドが解決する避難生活の課題

| 課題 | 段ボールベッドによる解決 |

|---|---|

| エコノミークラス症候群リスク | 床から30〜40cm程度の高さを確保し、血流改善 |

| プライバシー確保 | 個人スペースの明確化と心理的安心感の提供 |

| 衛生環境 | 床の湿気や埃から身体を守り、衛生状態を改善 |

| 高齢者・要介護者の負担 | 起き上がりや移動の負担軽減、介護作業の効率化 |

| スペース活用 | ベッド下を収納として活用可能 |

段ボールベッドは、これらの課題に対して効果的な解決策となります。床からの高さを確保することで血流が改善され、エコノミークラス症候群の予防につながります。また、個人の空間を明確にすることでプライバシーを確保し、精神的ストレスの軽減にも貢献します。さらに、床の冷気や湿気から身体を守ることで、健康状態の維持に役立ちます。

災害に備えた段ボールベッドの選び方と準備

耐久性と強度を確認するポイント

災害時に安心して使用できる段ボールベッドを選ぶためには、以下のポイントを確認することが重要です:

耐荷重は最低でも100kg以上のものを選ぶことが推奨されます。一般的な成人の体重と、避難所での使用環境を考慮すると、余裕を持った耐荷重設定が安心につながります。素材の厚さについては、通常の段ボールより厚い5mm以上のものが望ましく、特に支柱部分や荷重がかかる箇所は補強されているかを確認しましょう。

また、段ボールの構造にも注目が必要です。シングルウォール(片面段ボール)よりも、ダブルウォール(両面段ボール)やトリプルウォール(三重構造)の方が強度は高くなります。さらに、防水加工が施されているかどうかも重要なチェックポイントです。災害時は湿気の多い環境になることが予想されるため、防水性能があれば耐久性が大幅に向上します。

株式会社KEiKAコーポレーションの段ボールベッドは、耐久性と強度に優れた製品を提供しており、災害時の備えとして信頼性の高い選択肢となっています。

組立・収納の簡便性

災害発生時は混乱した状況の中で設置する可能性が高いため、組立の簡便さは非常に重要な要素です。以下の点に注目して選びましょう:

まず、工具不要で組み立てられる製品が理想的です。特に、スロットイン方式(パーツを差し込むだけで組み立てられる)のものは、誰でも短時間で設置できます。説明書が分かりやすく、イラスト付きであれば、さらに安心です。

また、収納時のサイズも重要な検討ポイントです。平時は限られたスペースで保管することになるため、コンパクトに折りたためるタイプが便利です。一般的な段ボールベッドは、組み立て時と比較して約1/10程度のスペースに収納できるものが多いですが、製品によって差があります。

組立時間の目安が15分以内の製品を選ぶと、災害時の迅速な対応が可能になります。また、一人でも組み立てられるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

家庭での備蓄方法と保管上の注意点

段ボールベッドを家庭で備蓄する際は、以下の点に注意して保管することが重要です:

- 湿気対策:段ボールは湿気に弱いため、湿度の低い場所で保管しましょう。押入れや収納棚の上段など、床から離れた場所が適しています。

- 直射日光を避ける:長時間の直射日光は段ボールの劣化を早める原因になります。

- 重いものを上に置かない:変形の原因になるため、上に重量物を置くことは避けましょう。

- 定期的な点検:年に1〜2回は状態を確認し、カビや虫食いがないか、変形していないかをチェックします。

- 防虫・防カビ対策:市販の防虫剤や乾燥剤を一緒に保管すると効果的です。

保管場所としては、リビングの収納スペースや寝室のクローゼット上部など、日常生活の妨げにならない場所を選びましょう。また、災害時にすぐに取り出せる場所に保管することも重要です。段ボールベッドと一緒に、組立説明書やマットレス代わりになる毛布なども一緒に保管しておくと、いざという時に便利です。

自治体・企業の段ボールベッド導入事例

過去の災害における活用実績

段ボールベッドは、過去の多くの災害現場で実際に活用され、その有用性が証明されています。主な活用事例を見ていきましょう:

2011年の東日本大震災では、宮城県や岩手県の避難所に段ボールベッドが導入され、特に高齢者や体調不良の被災者に提供されました。床での生活を余儀なくされていた避難者からは、「腰痛が軽減した」「睡眠の質が向上した」との声が多く聞かれました。

2016年の熊本地震では、より組織的な段ボールベッドの導入が行われました。熊本県内の約100カ所の避難所に計3,000台以上の段ボールベッドが設置され、エコノミークラス症候群の予防に大きく貢献したと報告されています。特に、要介護者や高齢者、妊婦の方々への優先的な提供が行われました。

2018年の西日本豪雨災害では、岡山県や広島県の避難所において、床の浸水リスクからも避難者を守るために段ボールベッドが活用されました。また、プライバシー確保のための段ボールパーティションと組み合わせて使用されるケースも増えています。

これらの災害事例から、段ボールベッドは単なる寝具としてだけでなく、避難所における健康管理と尊厳の確保に重要な役割を果たしていることが明らかになっています。

企業の社会貢献としての段ボールベッド支援

多くの企業が社会貢献活動の一環として、段ボールベッドの提供や開発に取り組んでいます:

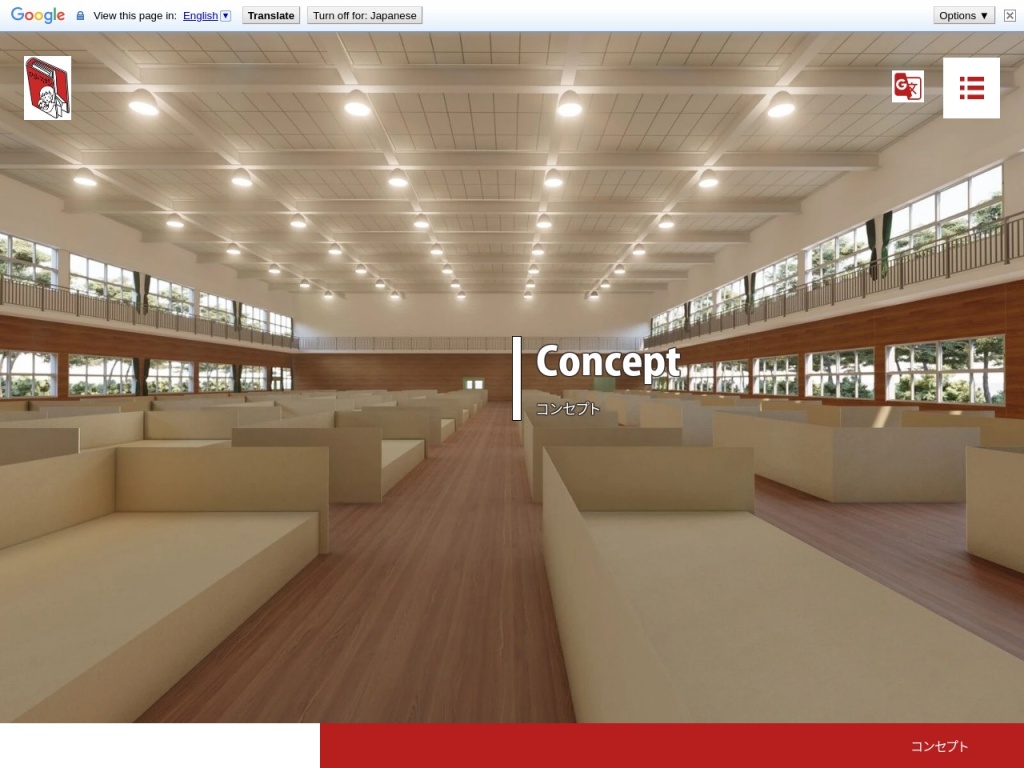

株式会社KEiKAコーポレーション(〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目3−6、URL:http://hiraite-pon.jp)は、災害時の避難所支援として高品質な段ボールベッドを開発・提供しています。同社の製品は耐久性と組立の簡便さに定評があり、多くの自治体から防災備蓄品として採用されています。

大手段ボールメーカーのレンゴー株式会社は、独自の技術を活かした高強度段ボールベッドを開発し、災害時には被災地への無償提供を行っています。また、平時から防災訓練や展示会での普及活動にも力を入れています。

ダイキン工業株式会社は、災害支援プログラムの一環として、段ボールベッドの備蓄と被災地への迅速な供給体制を構築しています。社員ボランティアによる組立支援も行っています。

このような企業の取り組みは、災害時の迅速な支援を可能にするだけでなく、平時からの防災意識向上にも貢献しています。また、企業と自治体の連携協定により、災害時の段ボールベッド供給体制が整備されつつあります。

段ボールベッドの応用と活用アイデア

DIYで作る簡易段ボールベッド

市販の段ボールベッドを購入する以外にも、家庭にある段ボールを使って簡易的なベッドを自作することも可能です。以下に基本的な作り方をご紹介します:

【必要な材料】

- 大型の段ボール箱(家電製品の箱など)複数個

- ガムテープ(できれば布テープ)

- カッターナイフ

- 定規やメジャー

【作り方の基本手順】

- 段ボール箱を開いて平らにし、必要なサイズに切り出します

- ベッドの脚部となる部分は、段ボールを何層にも重ねて強度を確保します

- ベッド面となる天板部分も、複数の段ボールを重ねて補強します

- 各パーツをガムテープでしっかりと固定します

- 完成したベッドの上に毛布やクッションを敷いて使用します

自作する場合は市販品ほどの強度は期待できませんが、一時的な使用であれば十分実用的です。特に子ども用や、緊急時の一時的な使用には役立ちます。ただし、自作の場合は耐荷重に不安がありますので、使用前に必ず強度テストを行い、安全を確認してから使用することが重要です。

段ボールベッドの多機能活用法

段ボールベッドは就寝用途だけでなく、様々な場面で活用できる多機能性を持っています:

【収納スペースとしての活用】

ベッドの下部空間は貴重な収納スペースとなります。避難所では限られたスペースの中で生活するため、個人の荷物をベッド下に整理して置くことで、生活空間を効率的に使うことができます。

【仕切り・パーティションとしての活用】

複数の段ボールベッドを並べて配置することで、避難所内の区画分けに役立てることができます。特に家族単位でのプライバシー確保に効果的です。

【作業台としての活用】

食事や読書、子どもの学習スペースなど、床よりも使いやすい高さの作業台として活用できます。避難生活が長期化した場合に特に重宝します。

【子どものプレイスペースとしての活用】

子ども用の段ボールベッドは、昼間はプレイスペースとして活用することで、避難所生活でもストレスを軽減する助けになります。

このように、段ボールベッドは就寝だけでなく、避難所での生活の質を向上させる多機能アイテムとして活用できます。

段ボールベッドの処分と環境への配慮

段ボールベッドを使用した後の適切な処分方法と環境への配慮について考えましょう:

段ボールは基本的にリサイクル可能な素材です。使用後は自治体のルールに従って分別し、資源ごみとして出すことができます。ただし、防水加工されたものや汚れがひどいものは、リサイクルできない場合があるので注意が必要です。

リサイクルの前に、ガムテープや金属部品などの異素材は可能な限り取り除きましょう。これにより、リサイクル効率が向上します。また、大型の段ボールは適切なサイズに解体してから排出すると、収集がスムーズになります。

環境負荷を軽減するためには、段ボールベッドの長期使用も検討しましょう。適切に保管すれば、複数回の災害に備えることができます。また、使用後も状態が良ければ、防災訓練や啓発活動の展示品として再利用することも可能です。

製品を選ぶ際には、環境に配慮した素材(再生紙使用、無漂白、植物性インクの使用など)を使用しているメーカーの製品を選ぶことも、環境への配慮につながります。

まとめ

本記事では、災害時における段ボールベッドの重要性と有用性について詳しく解説してきました。段ボールベッドは、避難所生活におけるエコノミークラス症候群の予防や、高齢者・要介護者の負担軽減、プライバシーの確保など、多くの課題を解決する有効なツールです。

災害はいつ発生するか予測できません。だからこそ、平時からの備えが重要です。家庭での備蓄、自治体や企業の取り組みへの理解、そして必要に応じた自作方法の習得など、様々な角度からの準備が可能です。

株式会社KEiKAコーポレーションをはじめとする企業の取り組みや、過去の災害での活用事例からも分かるように、段ボールベッドは単なる寝具以上の価値を持っています。災害時の「生きる」を支える重要なアイテムとして、段ボールベッドの備えについて、ぜひご家庭や地域で話し合ってみてください。

※記事内容は実際の内容と異なる場合があります。必ず事前にご確認をお願いします