東京の造園における在来種と外来種の共存アプローチと生態系への配慮

都市化が進む東京において、造園は単なる美観の創出だけでなく、生態系の保全や環境バランスの維持という重要な役割を担っています。特に東京の造園現場では在来種と外来種の適切な選択と配置が生物多様性の維持に直結しています。東京の気候や土壌に適した在来種は地域の生態系を支える基盤である一方、外来種は景観の多様化や特定の環境条件への適応性の高さから広く利用されています。しかし、その共存には慎重なアプローチが求められます。東京 造園の専門家たちは、生態系への影響を最小限に抑えながら、都市環境と自然環境の調和を図るための技術と知識を日々磨いています。本記事では、東京における造園の視点から、在来種と外来種の共存アプローチと生態系への配慮について詳しく解説します。

1. 東京の造園における在来種の重要性と現状

東京 造園の歴史を紐解くと、江戸時代から続く日本庭園の伝統があり、そこでは在来種の植物が中心的な役割を果たしてきました。在来種は日本の気候風土に適応し、地域の昆虫や鳥などの生物と共進化してきた植物です。そのため、在来種を中心とした造園は地域の生態系を維持・回復する上で極めて重要な意味を持ちます。

しかし現代の東京では、都市化の進行と共に在来種の生育環境が減少し、多くの在来植物が希少になっています。特に、武蔵野の雑木林に代表される関東平野の原風景は、開発によって大きく変容しました。それでも近年は、生物多様性の保全や環境教育の観点から、公共施設や民間の庭園でも在来種を積極的に取り入れる動きが広がっています。

1.1 東京に自生する主要な在来植物種

東京都内には、都市化が進む以前から自生してきた多くの在来植物が存在します。代表的なものとして、武蔵野の雑木林を構成するコナラやクヌギなどの落葉広葉樹、ヤマザクラ、イロハモミジなどが挙げられます。低木ではウツギ、マユミ、ガマズミなど、草本ではオミナエシ、キキョウ、カワラナデシコなどが東京の在来植物として知られています。

これらの在来種は、地域の昆虫や鳥類の重要な食料源となるだけでなく、繁殖や生息の場も提供しています。例えば、コナラの葉はミドリシジミなど多くのチョウの幼虫の食草となり、ヤマザクラの花は春の訪れと共に多くの昆虫を呼び寄せます。このように、在来植物は単なる景観要素ではなく、地域の生態系ピラミッドの基盤となっているのです。

1.2 都市開発による在来種の減少と課題

| 時期 | 東京の緑被率(%) | 主な在来種の減少要因 |

|---|---|---|

| 1960年代 | 約50% | 高度経済成長期の都市拡大 |

| 1990年代 | 約30% | バブル期の再開発 |

| 2020年代 | 約24% | 都市のヒートアイランド化、外来種の侵入 |

東京の都市開発は在来種の生育環境を大きく変化させました。特に問題となっているのは、生息地の分断化です。かつて連続していた緑地が分断されることで、植物の遺伝的交流が制限され、長期的な種の存続が危ぶまれています。また、都市特有の環境変化(ヒートアイランド現象、大気汚染、土壌環境の変化など)も在来種の生存を脅かしています。

これらの課題に対応するため、東京都は「緑の東京計画」を策定し、2030年までに新たに1,000ヘクタールの緑地創出を目指しています。また、民間の造園業者も在来種の保全と活用に向けた取り組みを進めており、東京 造園の分野でも在来種を活かした庭づくりの重要性が高まっています。

2. 東京の造園で使用される外来種とその影響

東京の造園では、在来種だけでなく多くの外来種も利用されています。外来種は、その視覚的な魅力や生育の容易さから、公園や街路樹、民間の庭園など様々な場所で見られます。これらの植物は、東京の都市景観に彩りを添える一方で、生態系への影響も懸念されています。

2.1 一般的に使用される外来植物の種類と特性

- シンボルツリー系:プラタナス、メタセコイア、ユーカリなど

- 花木系:ハナミズキ、ジャカランダ、ブーゲンビリアなど

- 地被植物系:ペチュニア、マリーゴールド、アイビーなど

- 芝生:西洋芝(ケンタッキーブルーグラスなど)

- 生垣用:ベニカナメモチ、プリペット、レッドロビンなど

これらの外来種は、耐病性や耐寒性、成長の速さなどの点で選ばれることが多く、都市環境下での管理のしやすさも重要な選定基準となっています。特に公共空間では、メンテナンスコストの低減や景観の統一性の観点から外来種が選ばれる傾向にあります。

2.2 外来種導入のメリットとデメリット

外来種の導入には、いくつかの明確なメリットがあります。例えば、都市部の厳しい環境(大気汚染、ヒートアイランド現象など)に耐える強健さや、四季を通じた観賞価値の高さが挙げられます。また、在来種では得られない特徴的な形状や色彩を持つ植物を導入することで、多様な景観デザインが可能になります。

一方で、外来種の無計画な導入は生態系に深刻な影響を与える可能性があります。特に侵略的な性質を持つ外来種は、在来種の生育環境を奪ったり、交雑によって在来種の遺伝的多様性を脅かしたりする恐れがあります。また、外来種に依存した植栽は、地域固有の景観や文化的アイデンティティの喪失にもつながります。

2.3 特定外来生物による問題事例

東京都内では、いくつかの外来植物が生態系に大きな影響を与えています。例えば、アレチウリやオオキンケイギクは特定外来生物に指定されており、河川敷や空き地などで急速に分布を拡大しています。これらの植物は強い繁殖力を持ち、在来種の生育を阻害しています。

また、園芸品種として導入されたものが野生化した例も少なくありません。ハリエンジュ(ニセアカシア)は街路樹や公園樹として広く植えられていましたが、現在では河川敷などで在来植生を駆逐する問題が生じています。セイタカアワダチソウも同様に、かつては緑化用に導入されましたが、今では都市周辺の空き地や河川敷で大群落を形成し、生物多様性の低下を招いています。

3. 東京の造園における生態系に配慮した共存アプローチ

生態系への配慮と都市の緑化ニーズを両立させるため、東京の造園業界では様々な共存アプローチが試みられています。これらのアプローチは、在来種と外来種それぞれの特性を理解し、適材適所で活用することを基本としています。

3.1 エコロジカルランドスケープの考え方と実践

エコロジカルランドスケープとは、生態系の機能を維持・向上させながら景観を設計する手法です。東京の造園においても、この考え方に基づいた設計が増えています。具体的には、地域の自然環境を詳細に調査し、その土地本来の植生を再現することを目指します。

エコロジカルランドスケープでは、植物の選定だけでなく、水循環や土壌環境、生物間の相互作用も重視されます。例えば、雨水を地下に浸透させる透水性舗装の採用や、落ち葉の堆肥化による循環型の庭づくりなどが実践されています。また、昆虫や鳥類の生息環境も考慮した多層構造の植栽も特徴的です。

東京都内では、国立科学博物館附属自然教育園(港区)や神宮外苑いちょう並木(新宿区)などが、エコロジカルランドスケープの考え方を取り入れた事例として知られています。

3.2 在来種を中心とした植栽設計の手法

在来種を中心とした植栽設計では、地域の自然植生を参考にしながら、都市環境に適応できる種の選定が重要です。東京の気候風土に適した在来種としては、ヤマザクラ、イロハモミジ、コナラ、エゴノキなどの樹木や、キキョウ、オミナエシ、カワラナデシコなどの草花が挙げられます。

設計にあたっては、植物間の相性や成長速度、季節変化なども考慮します。例えば、落葉樹と常緑樹をバランスよく配置することで、夏は木陰を作り、冬は日光を取り込む工夫が可能です。また、花期や紅葉時期をずらして配置することで、一年を通じて魅力的な景観を創出できます。

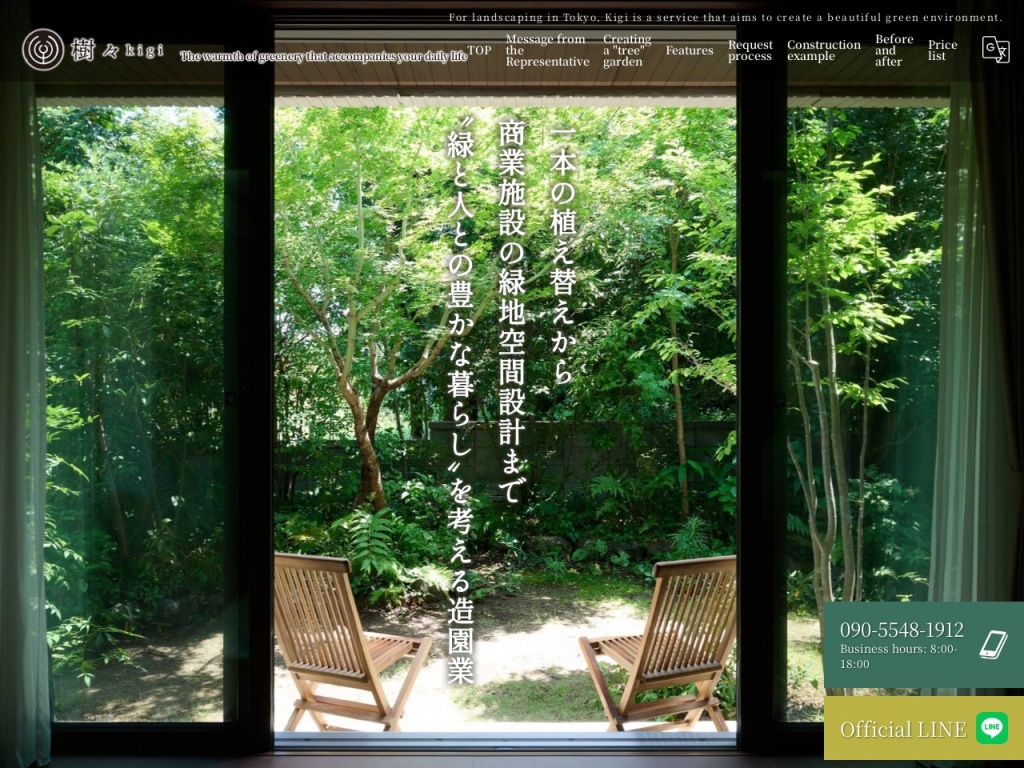

株式会社樹々-kigi-(〒197-0825 東京都あきる野市雨間414−3 URL:http://kigi-garden.jp)では、多摩地域の在来種を活かした庭づくりを得意としており、地域の生態系と調和した造園設計を提案しています。

3.3 外来種の管理と制御の方法

外来種を利用する場合は、その生態的特性を理解し、適切な管理と制御が必要です。特に侵略性の高い種については、以下のような対策が重要です:

| 管理レベル | 対象となる外来種 | 主な管理・制御方法 |

|---|---|---|

| 高リスク種 | セイタカアワダチソウ、アレチウリなど | 使用禁止、既存個体の除去 |

| 中リスク種 | ハリエンジュ、オオキンケイギクなど | 繁殖制限、拡散防止策の実施 |

| 低リスク種 | プラタナス、ハナミズキなど | 定期的なモニタリング、適切な剪定 |

また、外来種を導入する際は、その種が地域の生態系に与える影響を事前に評価し、必要に応じて在来種への代替も検討すべきです。例えば、外国産のツツジ類の代わりに日本産のサツキやヤマツツジを使用するなど、類似した景観効果を持つ在来種への置き換えも有効な手段です。

4. 東京都内の先進的な共存事例と今後の展望

東京都内では、在来種と外来種の共存を実現した先進的な造園事例が増えています。これらの事例は、生態系への配慮と都市の緑化ニーズを両立させるモデルとして注目されています。

4.1 公共施設における成功事例

東京都内の公共施設では、生物多様性に配慮した造園の取り組みが進んでいます。代表的な事例としては、以下のようなものが挙げられます:

- 東京港野鳥公園(大田区):干潟や水辺、草地など多様な環境を再現し、在来植物を中心とした植栽で野鳥の生息環境を創出

- 武蔵野の森公園(調布市・府中市):武蔵野の雑木林を再現した植栽で、地域の生態系を復元

- 皇居東御苑(千代田区):江戸時代からの日本庭園を保全しながら、在来種を中心とした植生管理を実施

- 駒沢オリンピック公園(世田谷区):在来種と管理された外来種を組み合わせ、多様な利用に対応した緑地空間を創出

- 神代植物公園(調布市):在来種の保全と教育を目的とした日本庭園と、世界の植物を展示する区域を明確に区分

これらの公共施設では、在来種の保全エリアと外来種を含む景観創出エリアを明確に区分し、それぞれの目的に応じた管理を行うゾーニング手法が採用されています。また、市民参加型の管理体制を構築することで、維持コストの削減と環境教育の場としての活用も図られています。

4.2 民間庭園・住宅での取り組み

民間の庭園や住宅においても、生態系に配慮した造園の事例が増えています。特に注目されているのは、「生きもの共生型の庭づくり」です。これは、人間だけでなく様々な生きものが共生できる空間を目指すもので、在来種を中心としながらも、目的に応じて管理された外来種も取り入れる柔軟なアプローチが特徴です。

例えば、東京 造園の分野で活躍する樹々-kigi-では、多摩地域の在来種を活かした庭づくりを提案し、地域の生態系と調和した空間創出に取り組んでいます。他にも、自由が丘の一部の住宅地では、地域ぐるみで在来種を中心とした庭づくりを進め、街全体で生物多様性の向上を図る取り組みが行われています。

4.3 気候変動時代における造園の方向性

気候変動が進む中、東京の造園にも新たな視点が求められています。特に、ヒートアイランド現象の緩和や集中豪雨対策としてのグリーンインフラの役割が重視されるようになっています。

今後の東京 造園の方向性としては、以下のようなアプローチが重要になると考えられます:

- 気候変動に適応できる在来種の選定と活用(耐暑性・耐乾性のある種の研究)

- 雨水浸透・貯留機能を持つ植栽基盤の整備(グリーンインフラとしての機能強化)

- 都市農業との連携による食料生産と生態系サービスの両立

- 市民参加型の緑地管理システムの構築(コミュニティガーデンの推進)

- AIやIoTを活用した効率的な植物管理システムの開発

また、気候変動により東京の植生自体が変化する可能性も考慮し、将来的な植生遷移を見据えた柔軟な植栽計画も重要になってきます。

まとめ

東京の造園における在来種と外来種の共存は、単なる植物選定の問題ではなく、都市の生態系全体を考慮した総合的なアプローチが求められます。在来種は地域の生態系を支える基盤として重要である一方、外来種も都市環境への適応性や景観的な多様性の観点から一定の役割を担っています。

重要なのは、それぞれの特性を理解し、目的に応じた適材適所の植栽設計を行うことです。また、導入後の適切な管理と継続的なモニタリングも不可欠です。東京 造園の現場では、専門的な知識と経験に基づいた判断が日々行われており、それが都市の生物多様性と景観の質を左右しています。

今後も気候変動や都市構造の変化に対応しながら、生態系に配慮した造園アプローチを発展させていくことが、持続可能な東京の緑地環境を実現する鍵となるでしょう。

※記事内容は実際の内容と異なる場合があります。必ず事前にご確認をお願いします